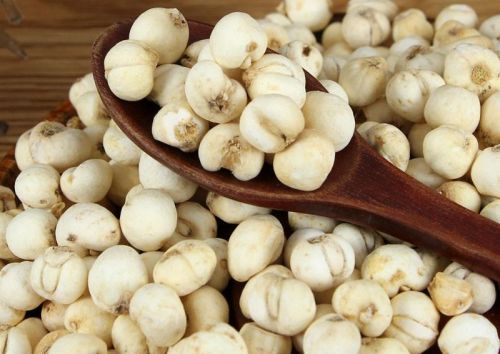

湖北贝母

湖北贝母的相关实物图片信息

药材名称

湖北贝母

拼音拼读

hú běi bèi mǔ

药材别名

窖贝、板贝、奉节贝母

英文名称

hupeh fritillary bulb

功效分类

清化热痰药

药用部分

百合科植物湖北贝母Fritillaria hupehensis Hsiao et K.C.Hsia的鳞茎。

动植物形态

植株高26~50厘米。鳞茎扁圆形或圆锥形,直径1~3.5厘米。叶3~7枚轮生,常兼有对生或散生,矩圆状披针形,长7~13厘米,宽1~3厘米,先端不卷曲或多少弯曲。花1~4朵,紫色,具黄色小方格;叶状苞片3枚,稀4枚,多花时,顶端花具3枚苞片,下面的具1~2枚苞片,先端不卷曲;花梗长l~2厘米;花被片6,蜜腺窝背面稍突出;雄蕊6枚,花丝稍具小乳突;子房上位,3室,柱头裂片长2~3毫米。蒴果长2~2.5厘米,宽2.5~3厘米,棱翅宽4~7毫米。花期4月,果期5~6月。

产地分布

生于山坡,草地,多栽培。分布于湖北、四川、湖南。

采收加工

夏初植株枯萎后采挖,用石灰水浸泡,硫黄熏;或清水浸泡,干燥。

药材性状

扁圆球形,高0.8~2.2厘米,直径0.8~3.5厘米。表面类白色至淡棕色。外层鳞叶2瓣,肥厚,略呈肾形,或大小悬殊,大瓣紧抱小瓣,顶端闭合或开裂。内有鳞叶2~6枚及干缩的残茎。内表面淡黄色至类白色,基部凹陷呈窝状,残留有淡棕色表皮及少数须根。单瓣鳞叶呈元宝状,长2.5~3.2厘米,直径1.8~2厘米。质脆,断面类白色,富粉性。气微,味苦。

性味归经

性凉,味微苦。归肺经、心经。

功效作用

清热化痰、止咳、散结。属化痰止咳平喘药下属分类的清化热痰药。

临床应用

用量3~9克,研末冲服。用治热痰咳嗽、痰核瘰疬、痈肿疮毒。

药理研究

研究表明,它具有镇咳、祛痰、平喘等药效,这些作用与其含有的生物碱等活性成分密切相关,为湖北贝母在治疗呼吸系统疾病中的应用提供了科学依据。

化学成分

含浙贝乙素、浙贝甲素、湖贝甲素、湖贝甲苷、湖贝乙素等成分。

使用禁忌

不宜与川乌、制川乌、草乌、制草乌、附子等乌头类药材同用。

配伍药方

贝母汤,出自《普济本事方》卷三。处方包括贝母(去心,姜制)、黄芩、干姜、陈皮(去白)、五味子各一两,桑白皮(蜜炙)、半夏(汤浸)、柴胡、桂心各半两,甘草(炙)三分。该方剂具有化痰止咳、清热润肺的功效,适用于治疗咳嗽、痰多黄稠、胸闷气喘等症状。

相关中药材推荐

盘龙七 pán lóng qī

补脾健胃,收涩固肠,除湿利水,活血。属收涩药下分类的敛肺涩肠药。

钟乳石 zhōng rǔ shí

温肺、助阳、平喘、制酸、通乳。属补虚药下属分类的补阳药。

鸡骨草 jī gǔ cǎo

利湿退黄,清热解毒,疏肝止痛。属利水渗湿药下属分类的利湿退黄药。

鼠曲草 shǔ qū cǎo

祛痰、止咳平喘、祛风湿。属化痰止咳平喘药下属分类的止咳平喘药。

胡颓子叶 hú tuí zǐ yè

敛肺、平喘、止咳。属化痰止咳平喘药下属分类的止咳平喘药。

炙甘草 zhì gān cǎo

补脾和胃,益气复脉。属补虚药下分类的补气药。

木香 mù xiāng

行气止痛,健脾消食。属理气药。

酢浆草 cù jiāng cǎo

清热利湿、凉血散瘀、解毒消肿。属清热药下属分类的清热燥湿药。

石菖蒲 shí chāng pú

开窍、豁痰、理气、活血、散风、去湿。属开窍药。

瓜蒌 guā lóu

清热涤痰、宽胸散结、润燥滑肠。属化痰止咳平喘药下属分类的清化热痰药。